《最後迪斯科 The Last Days of Disco》(1998)是一場關於1980年代初紐約的20代青年狂歡,卻也像一首帶著淡淡憂傷的迪斯科老歌,讓人聽著想跳舞,卻又忍不住紅了眼眶。這部電影捕捉了迪斯科文化沒落時的年輕人,他們在夜店的閃光燈下追逐愛情、事業和自我認同,卻在時代變遷的浪潮中跌跌撞撞。這部電影不僅僅是關於迪斯科的終結,更是關於青春的輝煌與脆弱,關於那些「第一次」的激動和「最後一次」的告別。

《The Last Days of Disco》劇情簡介

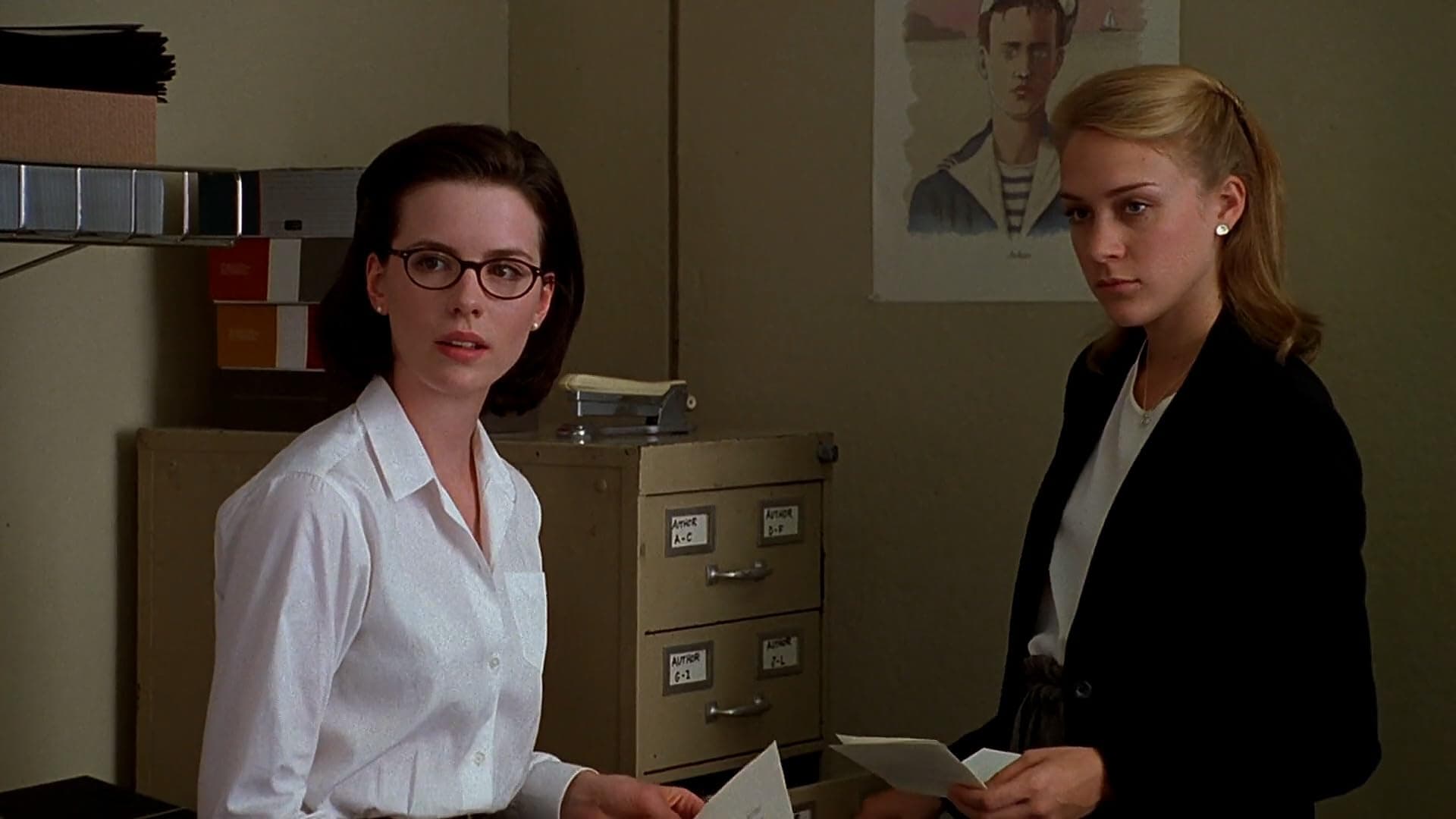

故事從1980年代初的紐約開始,主角Alice Kinnon(Chloë Sevigny飾)和Charlotte Pingress(Kate Beckinsale飾)是漢普郡學院的畢業生,她們在一家出版社擔任低薪的讀稿員。兩人雖然是大學室友,但性格迥異:Alice害羞、內向、被動,總是像個「幼稚園老師」般溫柔;Charlotte則自信、野心勃勃、愛操控他人,常給Alice「建議」,卻往往帶有批評意味。一晚下班後,她們進入一家獨家迪斯科夜店,這是紐約上流社會的聚集地。Alice希望在那裡遇到廣告業的Jimmy Steinway(Mackenzie Astin飾),他經常用夜店招待客戶,但因為老闆不喜歡他的「yuppie」風格,他總是得偷偷溜進去。這晚,Jimmy被他的朋友、夜店經理Des McGrath(Chris Eigeman飾)趕出去,因為Des的工作已經岌岌可危,不能再讓Jimmy帶客戶進來。Jimmy離開後,Charlotte勸Alice轉而追求她的第二選擇:環保律師Tom Platt(Robert Sean Leonard飾)。Alice聽從建議,和Tom回家過夜,這是她的第一次性經驗。

隔天上班,Alice和Charlotte討論如何加速事業發展。她們的薪水太低,無法獨立租房,於是決定找第三位室友Holly(Tara Subkoff飾)合租一間鐵路式公寓,儘管Alice不情願,因為這種公寓布局奇特,要穿越所有臥室才能到浴室和廚房。在夜店再次聚會時,Alice發現Charlotte對Jimmy有興趣,這讓她失望。更糟的是,Tom告訴Alice,他和前女友分手後和她上床,卻因此決定復合,讓Alice感到被利用。Des開始追求Alice,他是個花花公子,總是用「我可能是同志」當作分手藉口來甩掉女人。職場上,Alice決定推動一本關於佛教的書出版,這本書據稱是達賴喇嘛弟弟寫的,Alice因此贏得編輯們的尊重。Charlotte開始和Jimmy約會,但她對Jimmy和Alice的友好互動充滿不安全感。在夜店的一次聚會中,Charlotte大聲宣布Alice得了淋病,因為她看到Alice拒絕喝酒。她推斷這是Tom傳給她的。事後Charlotte道歉,卻說這會讓男人覺得Alice更「易接近」。事實上,這讓Des更感興趣,他和Alice開始約會。Alice後來和Tom吃飯對質,他起初否認,但Alice透露Tom是她的第一次,他才承認也傳給她疱疹。

與此同時,助理檢察官Josh Neff(Matt Keeslar飾)是Jimmy的朋友,常去夜店,他邀Alice吃午飯,表面上想推銷一本書,實際上是對她感興趣。他們正式約會時,Josh透露自己服用藥物治療躁鬱症。回家後,Alice發現Charlotte被送進醫院,Jimmy告訴Charlotte他要和她分手搬去巴塞隆納,因為遇到老朋友提供工作機會。在醫院,Charlotte問Alice Jimmy是否對她有興趣,Alice承認後,Charlotte淚崩,並要求Alice搬出公寓。這標誌了她們友情的破裂。警方突襲夜店調查稅務詐欺,Des試圖逃跑,儘管Josh承諾保護他,但他擔心Josh對Alice的興趣會影響公正。調查顯示,迪斯科唱片銷售已下滑,夜店人氣衰退,這象徵迪斯科時代的結束。Alice和Charlotte得知出版社與大公司合併,即將裁員。幾個月後,Charlotte、Josh和Des從失業辦公室走出,他們都丟了工作。Josh說Alice請他去Lutèce餐廳吃午飯,因她的書出版成功。Des和Charlotte討論他們的「大個性」太強烈,不適合像Alice、Josh和Jimmy這樣「正常人」,並說正常的戀愛會損害他們的夜生活。在去餐廳的地鐵上,Alice和Josh討論未來前景。片尾字幕開始時,他們打破角色跳起《Love Train》的舞步,整個地鐵站的乘客加入,象徵希望與轉變。這是電影的幻想結局,強調迪斯科精神永存,但現實中,年輕人必須面對時代變遷。

Yuppie文化的浮華與空虛

在80年代初,美國總統雷根的政策讓經濟繁榮,催生了「Yuppie」這個名詞,全寫是「Young Upwardly mobile Professionals」。當時,年輕人湧入紐約、芝加哥等城市,追求高薪職業如金融、廣告和法律行業。這群人多是20代至第30代,來自常春藤聯盟或類似的名牌學校,他們穿著名牌、追逐名利,追求完美的物質生活。他們會頻繁出入像本片真實借鑑場地設定的Studio 54這樣卡外貌和社經地位的高級夜店來突顯自己的身分。有趣的是,電影中的人物都是出身名牌大學,Alice和Charlotte任職出版社,助理編輯的人工卻不足以付擔公寓的高昂租金;Des雖然是夜店管理人,但這不算是個專業;Jimmy是初級廣告從業員,為了帶客戶進入夜店費盡口舌求Des幫忙,否則會失去工作,而且他的薪水也不是很高。他們被迪斯科老闆Bernie趕出後Des質疑:「Yuppie真的存在嗎?沒人自稱是yuppie,卻總是說別人是。」那個時代的年輕人看似表面光鮮,內心卻常迷失在物質與夢想之間,每天其實都活在空虛感中,對自己能否體面地在這個浮華城市有尊嚴地活下去感到困惑。

迪斯科的沒落

迪斯科不只是音樂,它是70年代末到80年代初的文化運動,融合放克、靈魂樂和電子元素,以四拍子節奏和華麗弦樂為特色。從紐約的The Loft到Studio 54,迪斯科舞廳為非裔、拉丁裔、LGBTQ+社群和女性提供了表達自我的空間。80年代初,雷根政府的保守政策和毒品打擊讓迪斯科文化迅速衰落。在電影中也插播了不少著名作品,例如開場音樂Carol Douglas的《Doctor’s Orders》,Chic的《Everybody Dance》和《Le Freak》還有Gloria Gaynor的《I Will Survive》。在電影中,Josh常常以一個像局外人的角度去看迪斯科,他說他喜歡disco音樂,而且有一個地方可以讓人在沉悶的生活中釋放壓力、跳舞狂歡是件很好的事,因為當人需要社交的時候有這麼多的地方可以去。在迪斯科出現前,以前根本沒有這樣的地方,只有一些小酒館,播着慢歌,最多只是兩個人在緩緩搖曳慢舞。在1979年,迪斯科達到頂峰,但也面臨強烈反彈。1979年7月12日的Disco Demolition Night,芝加哥DJ Steve Dahl在Comiskey Park棒球場組織了一場活動,號召搖滾樂迷帶迪斯科唱片來燒毀,吸引了7萬人參與。這場活動演變成騷亂,許多人認為背後隱藏種族主義和恐同情緒,因迪斯科與非裔和LGBTQ+社群密切相關。在80年代初,唱片公司也因主流音樂風格的轉變不再推出新曲,人們開始不出夜街,性病的流行和政府的打擊下很多舞廳關閉,十多年的光輝告一段落。

派對過後的黎明

如電影名稱,主角們見證著迪斯科的最後日子,這一個時代的文化的沒落,這也代表他們是時候褪去稚氣,向自己的未來前進。故事的結局是充滿希望的,Alice在經歷Tom和Des兩段戀愛關係後,她明白到自己真正需要的是一個和自己想法有共鳴的人,可能她真的是大家所想的幼稚園老師形象,那又如何?接受自己的本性總比裝強裝壞好。Alice最後選擇了Josh和職業上有好發展這個結局是令人欣慰的,畢竟她在劇中經歷了被好姐妹情感操控,第一次性愛被渣男傳染性病,長期得不到情感寄托,但種種經歷也令她成長,更有主見,不再為了迎合別人而活。雖然她和Charlotte反目成仇,但誰沒有交過半個損友?一生中會有很多人在你的世界中進出,但留下的人才是最珍貴的。

在大家眼中Jimmy可能是個逃避現實的人,但其實要在陌生的地方重新生活絕不是件容易的事,他能有勇氣出走也是一種成長。而且他其實十分長情,不論是對大學時認識的Alice或是廣告這個行業,他其實一直都沒有放棄,也是值得欣賞的地方。Des和Charlotte也對自己的認知更了解,被裁的Charlotte原來就是想從事電視廣播,這下正好能成為她轉行的動力,不得不說,她好勇鬥狠,先下手為強的性格也的確更適合那行業。至於Des,他曾是個愛逃避責任的人,不論是以同性戀做藉口既能搏取同情又能順利和女生一刀兩斷,或是在老闆被地檢處審查時想一走了之,甚至到最後仍然自命清高說自己和Alice、Josh這些正常人不同,但他最後也有反思自己逃亡的懦夫行為,也認清自己就是不想和一個人安頓下來,只想好好地享受夜生活的一個花花公子。他們曾在有迪斯科的時代活出自己的青春,那是件無悔的事。人是會長大的,歡樂派對總會結束,在黎明後的新一天還有很多事情探索,所有的過去都會成為我們的回憶,是我們拿不掉的一部分,所以愛自己的生活非常重要。

迪斯科不會過去的,這樣重要的東西不會死,它會永遠活在我們的心裏。可能在數十年之間,人們會覺得這種玩意是過時可笑的,會被誤解被諷刺甚至完全遺忘,但我們可以無視這些,仍然熱愛迪斯科。